【必見】 3分でわかる親知らず

親知らずとは?という疑問を抱えている患者様へ、

簡単に3分でわかる親知らずの説明動画を用意いたしましたので、

ぜひご覧ください。

親知らず抜歯の実績豊富な医療法人社団まる歯【渋谷歯科】

親知らずの抜歯

お気軽にご相談下さい。

誰しもが親知らずの抜歯と聞くと足がすくんでしまうものです。親知らずの抜歯と聞いて怖くない人の方が少ないと思います。

渋谷歯科では患者様が出来るだけ痛みを感じない、腫れの少ない親知らず抜歯を行うために、技術も含めて研鑽を積んで参ります。

痛みへの配慮 3つの取り組み親知らずは、何で生えてくるのでしょうか?以前親知らずは、真っ直ぐ普通に生えてくる奥歯でした。そのため、斜めに生えたり横に生えたりしないので、なんら悪さもしない普通の奥歯でした。

もっと見る▼ところが、食文化や生活スタイルの変化により人間の顎が退化することにより、顎が短くなり親知らずが生えるスペースがなくなった事により、斜めや横に生えて歯肉に炎症を起こして悪さをするようになりました。

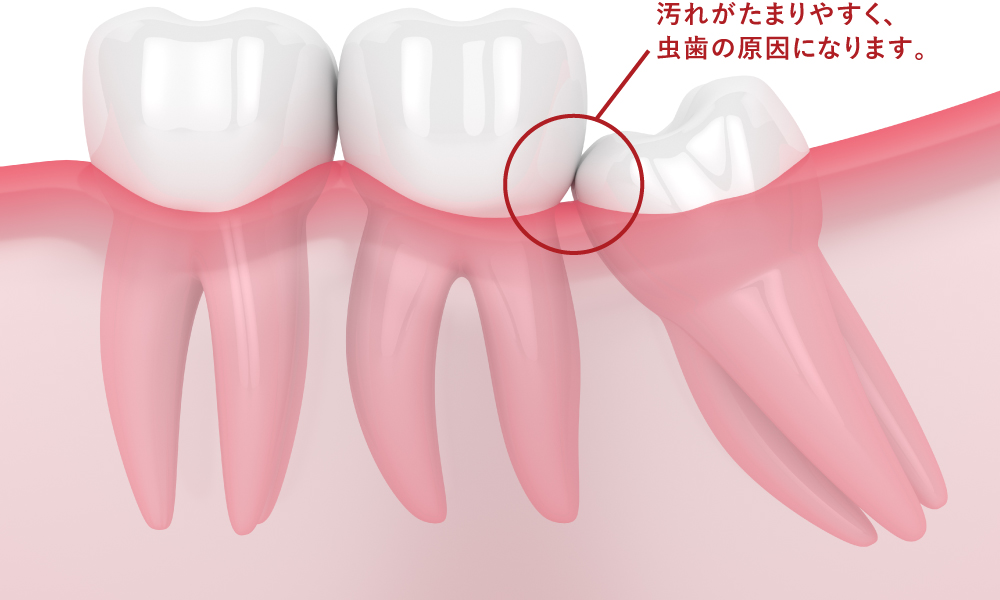

図でみて解るように、親知らずと手前の歯にたまった汚れを、歯ブラシしたりかき出すことは、不可能に近く、虫歯や歯周病や口臭の原因となります。

親知らずの抜歯の難しいところは、真横や斜めだけではなく歯の根が曲がっている点にもあります。このように曲がっていると歯を抜こうとして引っ張ってもなかなか素直には抜けません。そのため抜歯に時間がかかりますので、患者様の負担も相当になります。

親知らずを抜歯して一安心と思われている患者さんも、その後の腫れで結構ビックリされて、その後のしこりでまたまたビックリされる方が多いのではないでしょうか?

親知らず抜歯後のしこりに関して下記リンクにて説明いたしますので、ぜひご確認くださいませ。

親知らずのしこりについて

親知らずが腫れる・痛い原因は様々ですが、原因を知ることで、「痛み・腫れを防ぐために何をすれば良いのか?」がわかってきます。

親知らずが腫れたり・痛んだりする、大きな原因は以下の5つに分けられます。

食べかすによる

食べかすによる 親知らずが生えて、

親知らずが生えて、 歯周病による

歯周病による 虫歯による

虫歯による 体力減退による

体力減退による患者様からの質問の中で最も多い質問が、

「親知らずを抜いた方が良いですか?抜かなくても問題はないのですか?」という内容です。

下図の3つのように、日常生活に支障が生じない状態であれば、抜歯の必要はありません。

それ以外は、抜歯した方が良いと言えるでしょう。

真っ直ぐ綺麗に

生えた親知らず

虫歯や歯周病に

なっていない親知らず

全く見えない

親知らず

患者様からの質問の中で最も多い質問が、「親知らずを抜いた方が良いですか?抜かなくてもよいのですか?」という内容です。親知らず抜歯の基準について詳しくご説明します。

残した方が良い親知らず 抜歯せずに、親知らずを活用する方法

プラーク(汚れ)が

たまっている

歯肉が腫れている

虫歯になっている

親知らず

親知らずの生え方による抜歯した方が良いケースについて詳しくご説明します。症状によってはなるべく早い処置が必要なケースもありますので参考にしてください。

抜歯した方が良い親知らず 親知らずの生え方別・抜歯方法下顎の親知らず抜歯は、抜歯後に腫れるというリスクがあります。

約1週間かけて元に戻っていきます。

下顎の親知らずを抜歯する際、「下歯槽神経麻痺」が起こる可能性があります。

また、オトガイ神経麻痺と呼ばれるシビレの症状が続く場合があります。

抜歯後の出血が続く場合があります。

通常は圧迫止血で止まってきますが、まれに麻酔の効果が取れ始めた後に出血が酷くなることがあります。

上顎の親知らずの抜歯では、上顎洞と呼ばれる鼻と通じる穴に親知らずが落ちてしまうことがあります。

横から穴を開けてとることができます。

親知らずの一本手前の歯の被せ物や詰め物が取れる可能性があります。

取れた場合は、付け直す必要があり、壊れた場合は、作り直す必要があります。通常、作り直す費用はかかりません。

抜歯後にお肌に内出血が、現れることがあります。

通常1〜2週間で徐々に顎の方へ下がって消えていきます。

親知らず抜歯後に激しくうがいなどをすると、

血液の塊(血餅)が流れて骨が露出することで激しい痛みが生じることがあります。

当日に抜歯できない場合がありますので、緊急の場合はお電話でご相談ください。

抜歯後の腫れを考慮したスケジュールを立ててください。抜いてから4日間は腫れ、通常状態に戻るには約7〜10日間かかります。

抜歯後2〜3日間は唾液に血が混ざります。会議や発表、イベントがある場合は予約をお控えください。

抜歯後ドライソケットなどで痛みが続く場合があります。ドライソケットになった場合は治るのに10〜14日間かかります。

抜歯前の検査から、抜歯後のケアまで、抜かりなくサポートいたします。

当日の抜歯もお気軽にご相談ください。

歯の本数や、CTを撮影するかなどにより費用が変わり、+3,000円くらいかかります。一般的な親知らず抜歯費用は以下のようになります。

※初診時に抜歯可能な目安の費用となります

| 生え方 | 抜歯費用 | |

|---|---|---|

| 真っ直ぐ | 初診料約3,200円 + 処置代約1,500円 + 薬代500円 |

約5,200円 |

| 斜め | 初診料約3,200円 + 処置代約2,000円 + 薬代500円 |

約5,700円 |

| 真横 | 初診料約3,200円 + 処置代約4,500円 + 薬代500円 |

約8,200円 |

親知らずの生え方別抜歯方法

他の歯と同じように真っ直ぐと生えている親知らずになります。最近では、顎の発達が未成熟なために真っ直ぐに生えている親知らずを見る事が少なくなってきました。どちらかと言えば真っ直ぐに生えている親知らずよりも斜めや真横に生えている親知らずの方が多いです。

真っ直ぐ生えている親知らず親知らずが斜めに生えている場合は、親知らずが頭を出していますので、虫歯や歯周病になりやすく、何よりも食べ物が挟まり口臭の原因となりやすいです。写真でも食べ物が挟まっているのが、お分かり頂けると思います。

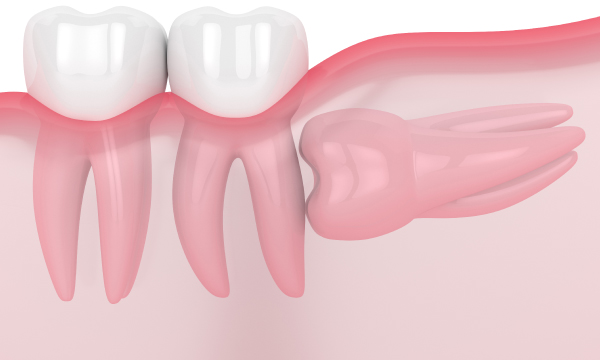

斜めに生えている親知らず(半埋伏)親知らずが真横に生えている場合、症例にもよるが7番目の歯と親知らずの間に隙間があるので、そこに食べ物が入り込み虫歯や歯周病を引き起こし、口臭の原因となる。中に入った食べ物を歯ブラシなどでかき出すことは不可能に近いですので、当然、口臭もひどくなります。しかし、自分の口臭は、気づくことがまれですので、他人に指摘されて初めて気がつくことが多いです。

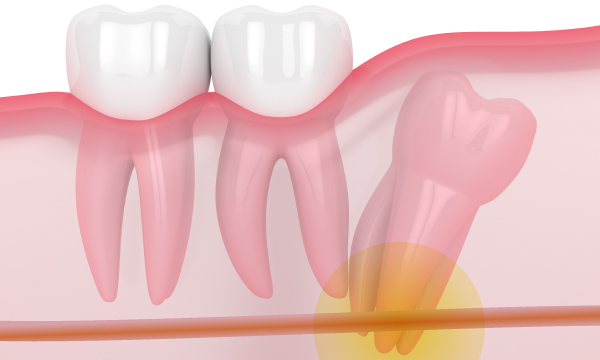

横向きに生えている親知らず(水平埋伏)完全に骨の中に親知らずが埋まっている場合を、歯科専門用語で完全埋伏と呼びます。完全に骨の中に親知らずが埋まっていますので、親知らずを抜歯するには、骨を削る必要があります。そのため、難易度が上がりますので、ドクターの技術が必要になります。

完全に埋まっている親知らず(完全埋伏)「歯医者に行きたいけど、今は夜中でやっていない。」 「どうしても今日、歯医者に行くことができない。」 「どうにか今の親知らずの痛みをとりたい。」 ・・・こんな親知らずの急な痛みに関しての応急処置です。 どの応急処置もですが、根本の改善にはなりませんので、根本の改善には抜歯が必要になります。

| とにかく冷やす | 親知らずが炎症を起こしているので、痛みがあります。炎症が起こっている場合は冷やすしかありません。 |

|---|---|

| 歯ブラシをする | 炎症が起こっている=細菌が多いという公式が成り立ちますので、歯ブラシを頑張って行い、少しでも細菌の数を減らしましょう。 |

| 早く寝る | 身体の抵抗力が一時的に下がり、感染して炎症が起こっている場合も考えられますので、栄養のある物を食べて寝るのが1番かもしれません。 |

親知らずを抜きたいけど、どれくらいの時間がかかるんだろう?と思っている患者様も多いのではないかと思います。

通常、親知らずを抜く時は、余裕をもって1時間のアポイントでとります。簡単な場合は30分で予約をとります。渋谷歯科では、麻酔に十分な時間をかけます。まずは半分の量の麻酔を行い5分待ちます。その後、残りの麻酔をしっかり親知らずに行い5分待ちます。その後に親知らずを抜きますので、痛みを感じずに親知らずを抜くことができます。

親知らずの抜歯をしている時間は、約30分前後だと思います。最後にしっかりと傷口を縫合して、消毒して終了になります。

親知らずを抜くには、痛くない時が、1番ベストシーズンです。 なぜなら、痛い時は、麻酔が効きにくいからなんです。 痛い時に、いくら麻酔を追加してもPHの関係で、麻酔が効きません。そんな時に抜歯を行うのは、自殺行為に近いですよね。

なので、痛みがなく、炎症がないときに麻酔を行って、サッと抜くのが1番なんです。

腫れが治るまで、激しい運動・飲酒をしない。腫れが治るまで、入浴はシャワー程度にしてください。

親知らずを抜歯するとほぼ腫れます。腫れの程度は、顎がパンパンになるくらい腫れます。

腫れは、7〜10日くらいかけてゆっくりと治まってきます。冷やしすぎると治りが悪くなりますので、注意してください。7〜10日は、喫煙を控えてください。

辛いものや刺激物を避けて、栄養価の高い食べ物を選択してください。抜歯した部位を触ったり、爪楊枝などで食べかすを取り除いたりしないでください。

口を開けにくくなったり、突っ張るような感じが残りますが、徐々に良くなってきます。お肌に内出血が見えることがありますが、徐々に消えていきます。

歯ブラシは、抜歯した部位以外を磨いて清潔に保ってください。激しくゆすいだりうがいしたりしないで下さい。

高難易度の親知らず抜歯も対応可

問題なく抜ける、一般的な親知らずの生え方ですが、歯肉の切開・剥離・縫合と、特殊な口腔外科の技術を要します。

骨の中に親知らずが生えているため、歯肉の切開・剥離・縫合以外にも、骨の削合技術が必要になります。

下歯槽神経に親知らずが接しており、通常通りに抜歯を行うと神経麻痺が起こります。神経に触れない抜歯は、難易度はかなり高くなります。

東京の親知らず抜歯外来にて行った

親知らず抜歯の症例の一部をご紹介致します。

経験豊富なドクターが患者様のお悩みを丁寧に伺います。親知らずの抜歯が不安な方、どうしても抜歯を避けたい方まずは一度渋谷歯科にご相談下さい。親知らず抜歯・治療のスペシャリストが丁寧に対応致します。

親知らずで困ったらまず相談を 大学病院との違い

渋谷歯科では「おもてなしの心」を行動で表し、

最高の医療サービス提供を日々、心がけております。

経験15年以上、毎年500本以上親知らずを抜歯してきた渋谷歯科医院長から、直接指導を受けたドクターが揃っております。

歯科用3DCTでは、親知らずの生えている方向、大きさ、長さ、高さ、根の形・数、神経との距離など様々な情報を得ることができます。

渋谷歯科では、最細の35G注射針を使用しております。そのため、麻酔の際のチクッとした痛みがほとんどございません。

渋谷歯科では麻酔医と連携をとり、静脈内鎮静法(IV)を行い、眠っている間に親知らずを抜歯することができます。

通常、歯を失った場合は、ブリッジかインプラントの選択肢となりますが、渋谷歯科では、親知らずの移植という選択肢があります。

外科的な手技に関しては日々行っているので、親知らず抜歯などは、非常に手技早く抜歯することができます。

親知らずの抜歯は、60分と非常に長い時間を予約でお取り致します。基本的に60分以上の時間がかかることはありませんが、あらかじめ何が起こっても良いように長めの予約時間にしております。当日のキャンセルや無断キャンセルはなさらないよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

キャンセルの場合は3日前までに電話連絡ください。スムーズな親知らず抜歯への皆様のご協力をよろしくお願い致します。